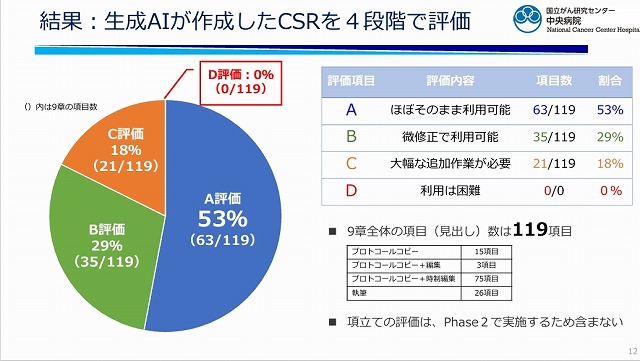

国立がん研究センター中央病院(東京都中央区)は3月24日、東京都内で記者会見し、生成人工知能(AI)で「治験関連文書」を作成する共同研究の検証結果を発表した。同病院の自己評価では、AIが作成した文書のうち53%が「ほぼそのまま利用可能」、29%が「微修正で利用可能」だった、という。

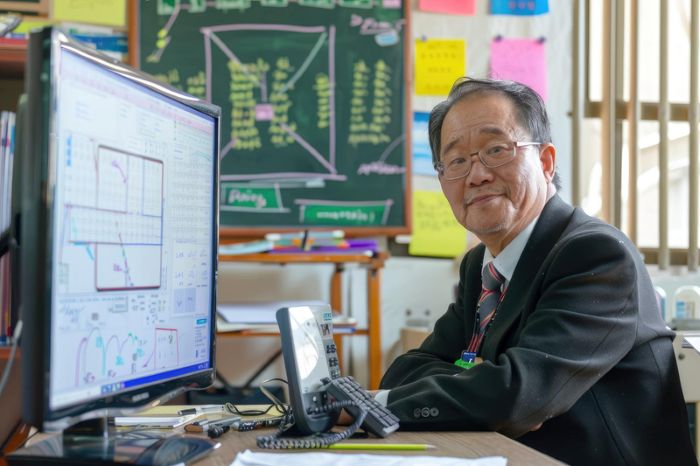

記者会見に臨んだ同病院の中村健一・国際開発部門長は「AI作成の文書に利用困難な部分はなかった。人間による大幅な追加作業が必要な部分が18%残り、実用化に向けては、今後この部分の正確性を高めていく必要がある」と説明した。

この共同研究は2024年4月から、自動翻訳サービスを展開するロゼッタ(東京都千代田区)と実施。患者の治療・医薬品開発に寄与するために医師主導で行う「治験・臨床試験プロセス」に付随する「総括報告書」(クリニカルスタディーレポート、CSR)を生成AIで作り、その正確さを調べた。その結果、ほぼ正確な文書を生成AIで作成できることが確認できたとして、今回、中村氏とロゼッタの古谷祐一取締役の2人がそろって記者会見した。

中村氏は「人間による大幅な追加作業が必要な部分」18%の一例として、「二次登録前28日以内に実施する評価項目」の記載項目が、AI作成文書では「二次登録前1年以内に実施する評価項目」に誤記載された事例を紹介し、「正確性の再確認が必要だ」と指摘。また「図の作成にもミス(項目の順番が異なる)があり、AIが治験文書の図をそのままコピーするよう改善しなければならない」と述べた。

ただ「治験関連文書は、大量の文書を作成しなければならず、これまで作成に伴う作業時間や作業の外注コスト(1件500万円)に悩まされてきた。AIを活用してこの作成作業を自動化・内製化できれば、作成にかかる時間とコストを大幅に削減できる。他分野の文書の自動作成も視野に、文書作成作業に大きな変革をもたらす、AI文書作成の実用化を目指したい」と話した。

ロゼッタの古谷氏は「医薬品開発に必要な大量の作成文書をAIで自動作成できるようになれば、新薬を迅速に患者さんに提供できるようになるはずだ。また文書作成でのAIの活用は、大量の文書作成が必要な医薬品承認手続きの短縮化につながり、新薬を開発する製薬会社は従前より長い利益独占期間を期待できる」などとAI活用の利点を強調した。

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)