私が代表理事を務めるシェフスフォーザブルーが2年前から運営している学生の教育プログラム、ブルーキャンプの活動映像が、農林水産省主催、食と農林水産業における持続可能な取り組みを表彰するサステナアワード2024で、農林水産大臣賞を受賞した。

秋葉芳江審査委員長によると、受賞のポイントは「多様な関係者を巻き込み、コレクティブインパクト(企業や行政、NPO、市民などさまざまな分野の人々が連携して社会課題に取り組むことで生まれる効果)を実践している点」。これはまさに私自身が意識してきたことで、今後の水産業を考える上で重要だと思うため、その点について少し書いてみたい。

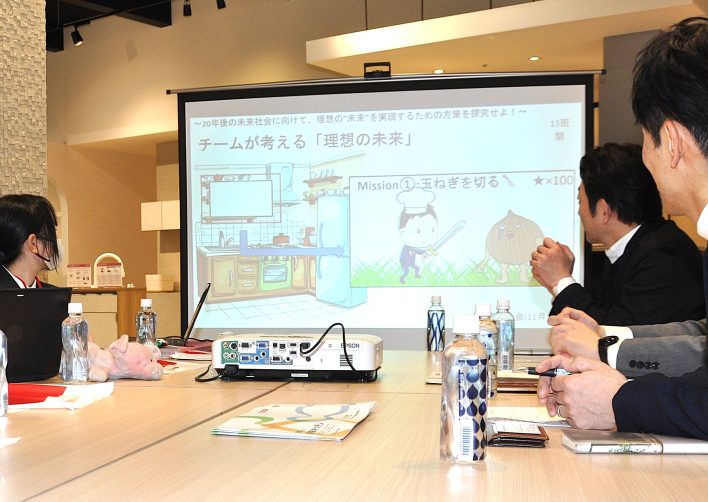

ブルーキャンプは、高校生から大学生までの学生チームが水産サプライチェーン(供給網)の複雑な流れを体験し、講義やワークショップなどの座学と組み合わせながら日本水産業の現状と課題を理解し、議論を重ねた後、彼らの考える「海の未来」への道筋を社会に伝えるステージとして、6日間の期間限定レストランを運営するプログラムだ。どんな魚でどんな料理を作り、どんなプレゼンテーションでゲストに何を伝えるかは学生たちに委ねられ、シェフスフォーザブルーのシェフが3カ月間メンターシェフとして完全伴走し、学生のレストラン企画・運営をサポートする。

漁船乗船、漁港訪問、市場調査、レストラン体験… 。期間中のフィールドトリップや幅広いテーマの座学講義は、漁業や流通業、飲食業、またアカデミアや行政関係者など、多様な方々のご協力なしには成り立たない。

持続可能な海の未来を作りたい、だからこそ若者を育てていきたいというキャンプの目的に共感し、いったん協力してくれた事業者は、その後も強い絆で繋(つな)がり、長く私たちの活動を応援してくれ、同じ思いを共有する事業者を紹介してくれる。こうして「仲間」の輪が確実に広がっていくのだ。

海の現状は実に厳しく、漁業の課題解決は簡単ではない。流通構造はブラックボックス化しており、プロジェクト実施の際、どの方向に足を踏み出すべきか悩むことが多い。そんな時、供給網のさまざまな視点から的確なアドバイスをくださる仲間の存在は本当にありがたい。社会に流れる情報が少ない水産業だからこそ、多様な関係者と連携し、山積する課題に取り組むべきだと思っている。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.12からの転載】

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)