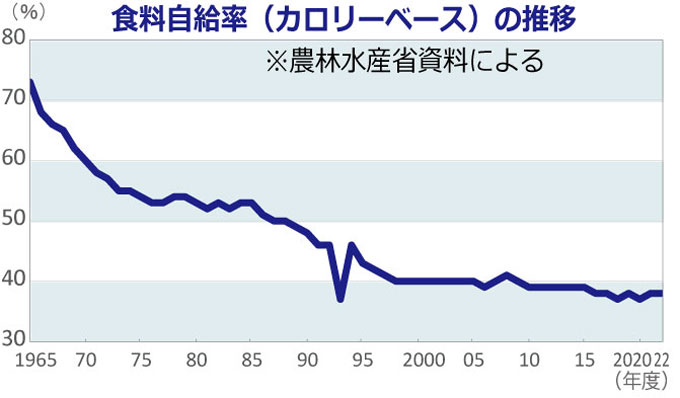

日本の食料自給率が低下してきた要因として「食生活の変化」を挙げることが多い。高度成長期まで主にコメや魚を食べていたのが、パン・麺類や肉に変わったという説明は説得力がある。ただ、30歳未満の若者は、物心が付いた頃から消費パターンはあまり変わっていない。むしろ学校給食でご飯を食べる機会が増えたと感じており、食料自給率の低下と結びつけても実感がないようだ。

「食生活の変化」は需給関係を説明するときに便利な言葉だが、世代によって感じ方が異なり、長い時間軸を踏まえた上で使うことが重要だ。農林中金総合研究所の機関誌「農林金融」(2024年9月)所収の「高度経済成長期以降の食生活の変化」は、1963年から2023年までの家計調査をもとに、家計における61年間の食生活の変化を品目ごとに分析した、古江晋也主任研究員による労作だ。

支出額や購入量の変化を示すグラフが20枚も掲載され、眺めているだけ意外な発見がある。コメの消費は長期にわたって減っているが、急減したわけではない。一方「もち」は1970年代に急増し、支出額でも購入量でもコメを大きく上回っている。「そんなにもちを食べているのか」と違和感を覚えるほどだ。

チーズやベーコンの支出額の伸びは著しく、ウイスキーは70年代まで急増したあと減少を続け、ピークからの落差は大きい。底打ちして持ち直したのはこの数年だ。こうした変化について、著者はさまざまな角度からコメントを付している。

特に、共働き世帯の増加と女性の社会参加の進展、少子高齢化は食生活に大きな影響を与えた。冷蔵庫や電子レンジなど家電製品やコールドチェーンの普及など食に関するインフラ整備、石油危機、バブル経済、長期化したデフレのような経済状況の変化も、食生活を変化させる大きな要素だ。さらに、公害によるPCBや水銀が検出をきっかけにした水産物の消費の減退や、牛海綿状脳症(BSE)を契機とした牛肉偽装などの事件の影響も大きい。

これらのマクロ的な要因だけでなく、企業の努力や技術革新などミクロ的な要因についてもコメントしている点が、この論文の魅力だ。例えば、もちの消費の増加は、カビが生える問題を無菌化包装技術で解決し、正月だけでなく通年販売が可能になったからだ。

コメの消費の減少に連動して「ご飯関連」の消費が総じて減少する中、梅干しへの支出額は1980年代以降増加し、99年には過去最高となった。健康志向の高まりだけでなく、ハチミツを加えて甘くしたり、においを控えめにしたりするなどの努力が背景にある。納豆も80年代から増加しており、タレにこだわった成果だ。企業の創意工夫の重要性を再認識させてくれる、生活に密着した楽しい論文だ。

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)