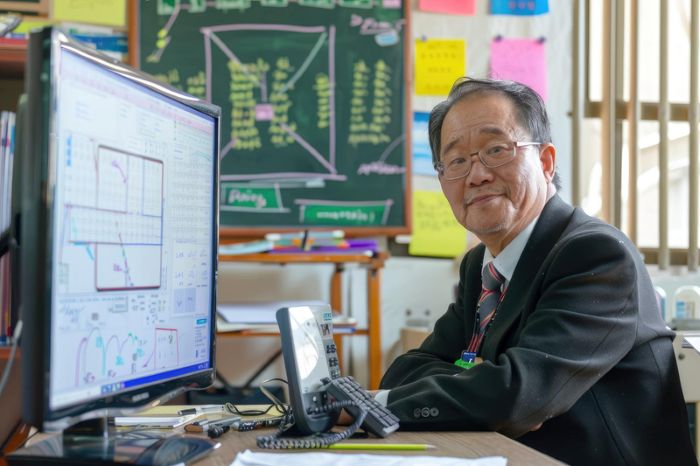

地方独立行政法人・大阪健康安全基盤研究所の朝野和典理事長が5月21日、大阪市内で開かれた、共同通信社の大阪きさらぎ会で講演した。新型コロナウイルスが収束に向かう一方、新たな感染症や薬剤耐性細菌の広がりが見られていることに警鐘を鳴らし、大阪・関西万博を来年に控える中、医療的な見地だけでなく、社会インフラまで幅を広げた対策をとることの必要性を強調した。

大阪健康安全基盤研究所(大安研)は、大阪府立公衆衛生研究所と大阪市立環境科学研究所が統合し、2017年に発足した。都道府県と政令指定都市の機関が統合した全国で初めての組織となる。

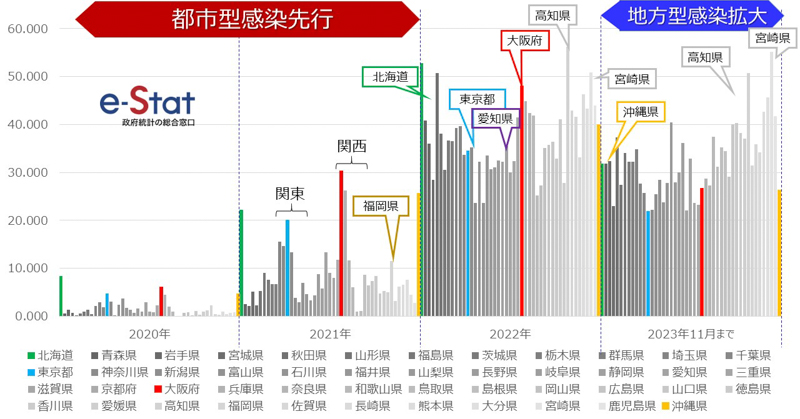

パンデミック(世界的大流行)下、同組織で陣頭指揮をとった朝野氏によると、流行の初期には都市部で死亡率が高く、人口減少が進み感染の主流となる若者が少ないため高齢者が「自然隔離」状態となっていた地方部では低かった。同氏は、特に大阪で初期の死亡率が著しかった理由を、「他の自治体より1人暮らしや低所得の高齢者が多いという社会的要因があった」と分析。

しかし、オミクロン株以降は、感染力の高まりとともに地方部でも高齢の患者が増加し、死亡率も都市部並みに高くなった。このことから、感染流行の初期は都市部に集中的な対策を立て、特に高齢者に感染させないようにすることが必要だと強調。また、感染対策を国内一律ではなく、各地域やその社会特性に合わせたオーダーメードにできる関連法の整備が重要だと述べた。

■「人食いバクテリア」今年も増加

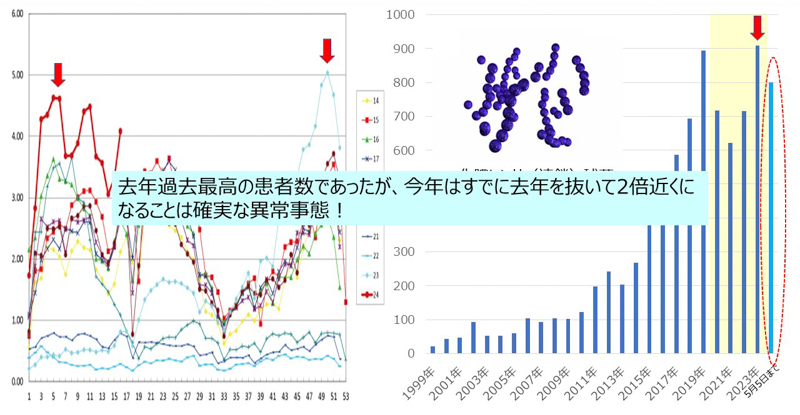

朝野氏はまた、新型コロナの重症化リスクが減る中で、別の感染症のリスクが拡大していると指摘した。その一つが、「人食いバクテリア」と呼ばれる壊死性筋膜炎を発症する劇症型溶レン菌感染症。感染すると患部切断などの緊急措置が必要で、死亡率も3割という深刻な疾病だ。国内の患者数は昨年、過去最多を更新。今年はそれを上回り、このままなら昨年の1.5倍の1500人に達する見通しで、「ヨーロッパ型の株の侵入、コロナ感染期を経て免疫の状況が変わった可能性がある」(朝野氏)。また、性病の梅毒の感染も目立っている。パンデミック下で受診を避けた人が多く、感染者の母集団が広がったとみられるという。

■万博の衛生安全を支える

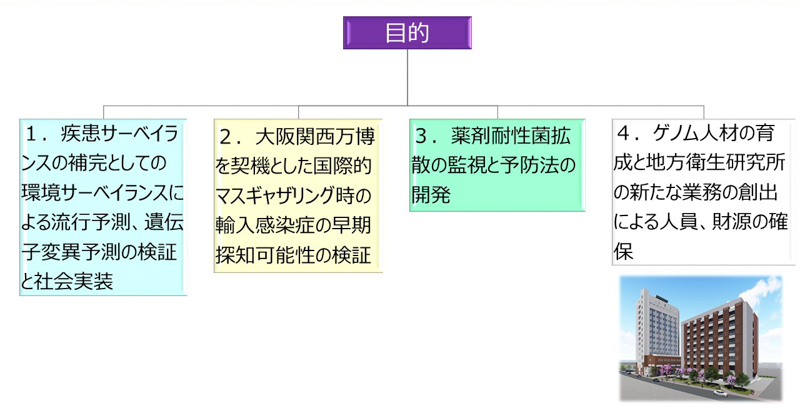

大安研は、来年の大阪・関西万博に向け、大阪府内の大学とともに、下水中のウイルスをゲノム解析したり、細菌を培養したりして監視する「下水サーベイランス」に取り組んでいる。コロナやインフルエンザなどの流行性感染症を引き起こすウイルスのほか、日本には存在しない薬剤耐性細菌など病原体の侵入発見が可能になるものだ。

下水サーベイランスでは、経済が復興して増えてきた「マスギャザリング(巨大な集合を伴うイベント)」を対象に、そこから排出される下水を調べる。「ゲノム解析の結果から、警戒すべき疾患や感染の流行、ピークなどが予測でき、対策に役立てられる。万博会場のほか、インバウンドの増加、その後に開発が予定されるIR(統合型リゾート)施設などにも(経験が)利用できるのではないか」(朝野氏)。

世界保健機関(WHO)は今月、既存の抗菌薬が効きにくく世界の医療現場で深刻な脅威になっている薬剤耐性菌15種を公表した。抗菌薬の開発とともに、世界では強力な薬剤耐性菌が各地で見つかるようになっている。朝野氏は、高額な抗菌薬を使用していないにもかかわらず、下水処理システムが未熟なために、その地で生育した食べ物を通じて薬剤耐性菌が広がっている国・地域は少なくないと解説。人の往来が増えれば、当然、日本に新たな薬剤耐性細菌が入り込むリスクは高まる。

■未来のゲノム人材育成も

大安研でのこれまでの下水サーベイランスの結果、大阪では下水処理後の水から危険な薬剤耐性菌などは見つかっていないというが、朝野氏は「(われわれにとっては)医学的研究を重ねないで、ただ、万博にいらっしゃいということではない」と話す。解析結果から効率的な対策の実施につなげるとともに、ゲノム疫学に携わる人材育成も目指し、万博を衛生面から支える方針だ。

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)