新潟市では、毎年70~80人がコンスタントに就農する。全国的に新規就農者数が減少の一途をたどる中、健闘している自治体だといえる。

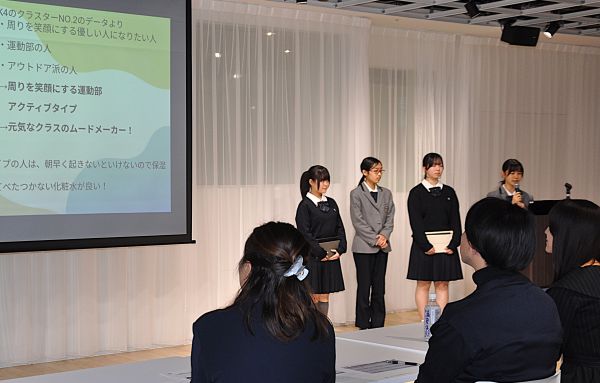

8月、20~30代の新規就農者10人が、中原八一新潟市長と意見交換を行った。持続可能な農業を目的に毎年開催されるイベントで、筆者も参加する機会を得た。

彼らにとって農業の魅力はどこなのか。「手をかけただけの成果が得られる」というモモ農家、「小さな実が大きくなる過程を自分で見られるところ」というブドウ農家、「食べた人からの『おいしい』の一言」という女性農家。それぞれの情景を思い浮かべながら柔和な表情で語る姿が印象的だった。高値が続く米についてふれる20代の女性もいた。「消費者が安い米を求める気持ちはわかる。でも、実際米を作ってみると、もう少し高いほうがいい。ギャップを埋めるには、消費者に農業体験をしてもらうことだと思う」

周辺で離農が加速し、自分と同年代の若者がほとんどいないことにも大きな危機感を抱いていた。「産地がもたない」という言葉は大げさではないだろう。それだけに、消費者が農業にふれる機会を増やしたいと訴えるには力が入った。「植え付けや収穫などの体験だけでなく、自分が関わった農産物がどう育つかという過程を知ると愛着がわく。その成長過程を農家がSNSで発信するのも一案」「ペットボトルで米を作るなど身近な道具で食べ物を作る体験をしてもらうのもよい」などだ。

新潟市をはじめ、多くの自治体や教育機関が農業体験や食育活動をしている。ただ、一時的な体験にととどまる場合が多い。若手農家に企画段階から関わってもらい、職業としてイメージできるようなプログラムを提供していく工夫は必要だろう。

全国的な問題として、新規就農者を増やすためは多くの課題が残されている。新規就農者の相談窓口が自治体、JAなどに分散し、一本化されていない点、農地情報が公開されておらず、土地探しに苦労する点、保守的な農村社会で、女性農家への周囲の理解が十分でない点などが挙げられる。今回の意見交換でもこれらに関連する発言が一部で聞かれた。特に、出身地と異なる場所で非農家の若者が就農する場合、ハードルは相当高い。

若手を増やすことは農政の最重要課題だ。農水省も新規就農前後の収入が不安定な時期に資金面で支援する策を講じている。

だが、就農者数が一向に増えないのは、相談窓口が分散しているためか、地域の受け入れ態勢が整ってないせいか、補助事業の採択要件が厳しすぎるためか。苦難を乗り越えて就農した人たちの声に耳を傾けるなど政府の検証を期待したい。就農したい若者がいないのではなく、就農に至る道が険しすぎることが要因の一つになっていないだろうか。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.34からの転載】

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)