人々は基本的に食品を捨てないようにしたいと思っているけれど、その気持ちがなかなか普段の食品ロス削減行動につながっていない、ということがある。なので、そのギャップを埋め、削減行動を促す仕掛けは何かないかしらと、ここ何年か共同研究者たちと話し合っている。

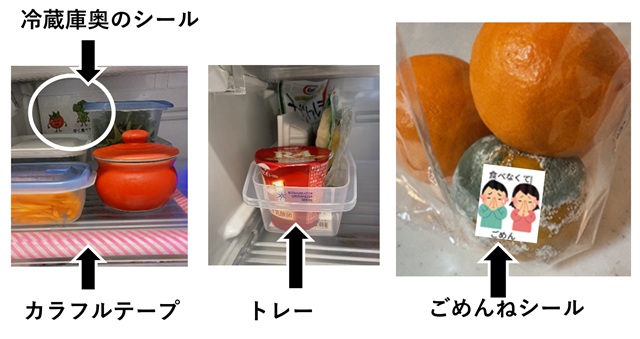

たとえば、食品の在庫をきちんと管理できるようにするために、食材管理アプリや食材管理マグネットシートを使ってもらう案。そこまできっちり管理できなくても、冷蔵庫内で早く食べた方がいい食品だけでも目につくようにすれば使い忘れを防げるから、期限間近の食品などに貼り付けるカラフルなテープや、期限間近の食品を入れるトレーを使ってもらうという案。忘れがちな冷蔵庫奥の食品に意識を向けるために、シールを冷蔵庫の奥に貼り付けてもらう案。

買い物先で自宅の冷蔵庫の在庫を確認できれば不要な買い物を防げそうだということで、冷蔵庫内の定期的な写真撮影チャレンジという案も出た。

食品ロス削減の気持ちと行動にギャップがあるのは、人々が自身の食品ロスや普段の行動をあまり意識しておらず、行動変容の必要性を感じていないからだ、とも言われる。

そこで、自身の食品ロスへ意識を向けてもらうために、捨てることになってしまった食品には「ごめんねシール」を貼ってもらう、という提案もした。

普段の行動へ意識を向けてもらうために、ゲーミフィケーションアプリ(※)を使って食品ロス削減行動の実践度を記録してもらうという案も出た。

※ゲーミフィケーション…ゲームの面白さを利用して意欲を引き出すこと。

これらさまざまな案について、実際に実験モニターに取り組んでもらったところ、冷蔵庫の奥にシールを貼りつける案は、冷蔵庫に食品がたくさん入っているとシールが見えずシール自体が忘れ去られる、という致命的欠陥が判明した。一方で期限間近の食品を入れるトレー、カラフルテープ、食材管理アプリ、冷蔵庫内写真撮影、ゲーミフィケーションアプリでは、利用・実施により食品ロス削減行動が促され、その結果食品ロスが削減されることが示された。食品管理アプリと写真撮影は効果が長期間持続することも分かった。

ただ、問題は実社会でみなさんがこれらを使ってくれるのか、というところである。実際、国内3地域においてこれらの案を取り入れた食品ロス削減キャンペーンを実施してみたところ、冷蔵庫整理用ケース、カラフルテープこそ配布した地域の住民の半分くらいは使ってくれたが、冷蔵庫内写真撮影やアプリによる食材管理はほとんどの人がやってくれなかった。

「ごめんねシール」は、面白いアイデアだという評価はいただけたけれど、シールはどちらかというとご褒美で貼るものなので、捨てる時に貼るという形が人々の感覚にしっくりこなかったようだった。

食品ロス削減行動を促す仕掛けだけではなく、その仕掛けを取り入れたくなる仕掛けも必要だということだ。その仕掛けのアイデアが不足しているから、世の中からアイデアが出てくる仕掛けも必要だなあ。ああ、仕掛け仕掛け。仕掛け探しはまだまだ続く…。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.38からの転載】

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)