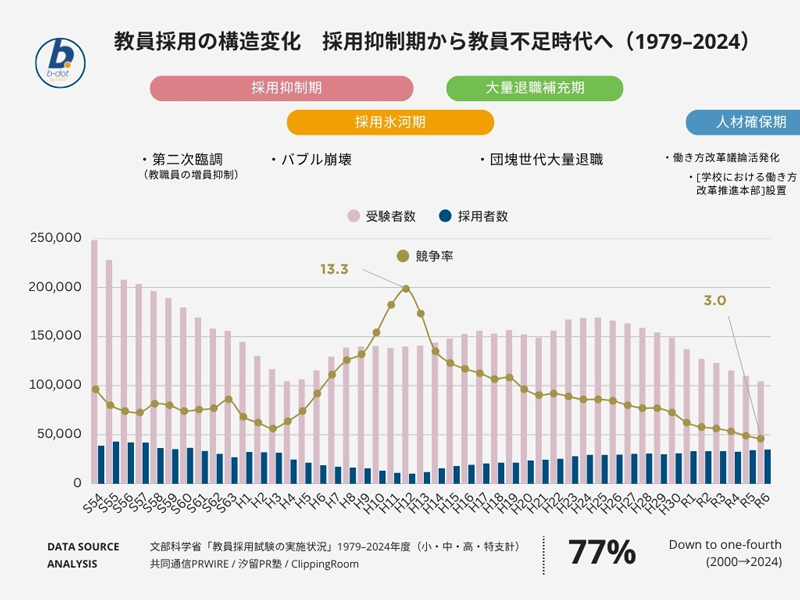

教員不足という深刻な課題

いま、全国の学校現場では、教員不足が深刻化している。受験者数の減少や離職率の高さに加え、働き方改革による業務量の見直しなどが進む一方で、現場の担い手は足りない。都市部・地方を問わず、子どもたちの学びの質や学級運営にまで影響が及びかねない状況だ。

教育の基盤を揺るがしかねないこの課題に対し、東京学芸大学は正面から挑んでいる。その試みは、従来の「教員養成」の枠を超え、社会全体から新たな教育人材を呼び込もうという挑戦でもある。

社会人を教育現場へ

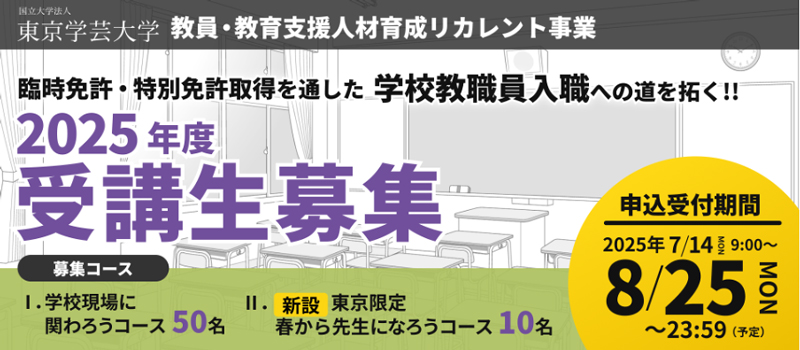

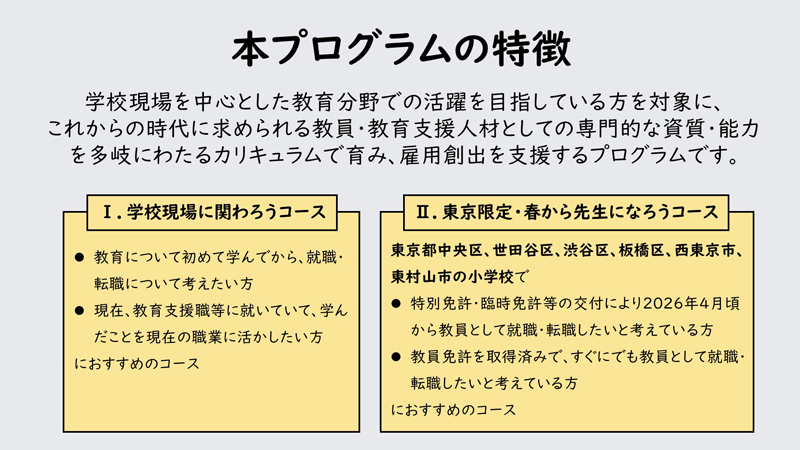

同大学が2021年に立ち上げた「教員・教育支援人材育成リカレント事業」は、教員免許の有無を問わず社会人を対象にした取り組みだ。

「大人が教育現場に関わるきっかけをつくることが大切だと考えました」と、同大学の学長補佐/准教授・萬羽郁子氏は語る。少子化や地域の教育力の低下が進むなかで、教育環境を社会全体で支える視点が求められている。

学校教育は誰もが通る道だが、一度社会に出ると教育現場に接する機会は乏しい。授業や校務は校内で完結し、社会人や外部が関与する導線は細い。――その“構造的な距離”を埋めるのが、このリカレント事業である。

多様な職業経験や専門スキルを持つ社会人が教室に入ることで、学びの内容は広がり、子どもたちは「社会で働く大人」の姿を身近に感じられるようになるだろう。そうした存在が、将来の進路や生き方を考えるうえでのロールモデルにもなりうる。人材不足の緩和だけでなく、学校・教育文化の更新にもつながる。

多彩な応募者たち

プログラムには、実に多様な背景を持つ人々が集まった。

子育てが一段落し、「これからは教育に挑戦したい」と語る女性。企業でキャリアを築いてきた人が、次の人生を「子どもたちと関わる仕事に」と決意するケースもある。中には、バブル崩壊後の就職氷河期に教員への道を諦めた世代が、長い社会経験を経て「もう一度、教育を通じて社会に貢献したい」と門を叩く姿もあった。

「子どもたちに自分の経験を還元したい」「教育を支える仕事に関わりたい」――応募者の言葉には、いずれも“教育現場への実感”がにじむ。彼らは単に教壇に立ちたいのではない。社会の変化を肌で感じ、働くことの意味を知る大人として、教育の現場を支えようとしている。

音楽・美術などの芸術、語学、ICTなど、それぞれが社会で培った得意分野を生かせるのもこのプログラムの特徴だ。企業人として培ったプレゼン力やチームマネジメントの経験が、授業づくりに生かされることもあるはずだ。異なる業界から集まった社会人が交わることで、教育の現場に新しい風が吹き込むことだろう。

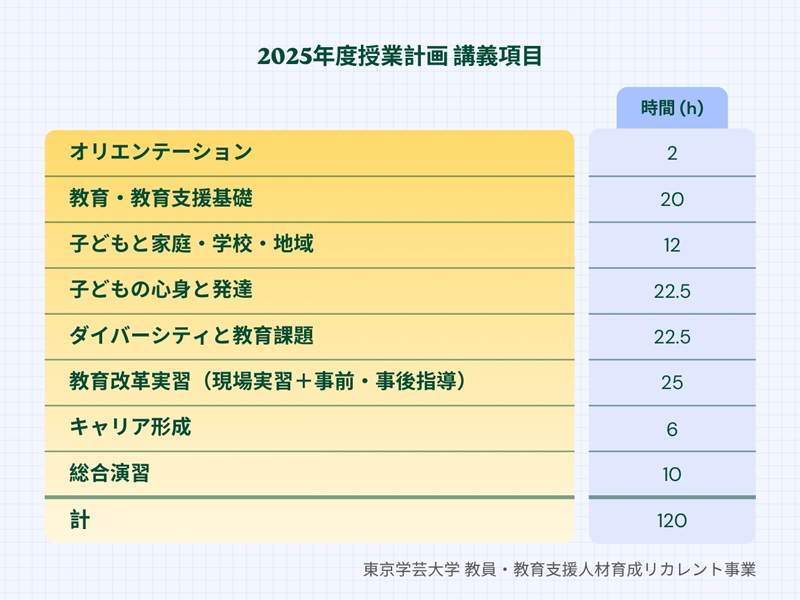

現場実習と地域連携

同プログラムでは、大学での講義に加え、教育現場での実習を重視している。座学だけでは見えない「子どもとの向き合い方」や「学校という組織のリアル」を体験し、教育を支える仕事の奥行きを知る。実習は実際の学校現場で行われ、参加者は子どもたちや教員と直接関わりながら、教育のリアルを体験する。授業や校務の裏側を見て、学校という職場の構造や空気を学ぶ貴重な機会だ。

参加者それぞれが現場で、子どもたちの表情や教員としての働き方を肌で感じ取っていく。

また、自治体と連携した「春から先生になろうコース」も新設された。講義や実習を経て、教員免許を有する者は修了後、地域の学校でそのまま教員として勤務できる。一方、教員免許を持たない者も、特別免許・臨時免許の交付を受けることで教員として働ける仕組みとなっている。大学と自治体が一体となり、教育人材の育成から採用までをワンストップで支援する。

「就職に直結する形を意識し、地域と協力してカリキュラムを組みました」と、萬羽氏は語る。現場の声を反映した実習カリキュラムは、教育人材不足に悩む地域にとっても即戦力となる。大学と自治体、そして社会人受講者――三者が協働する“新しい教員育成の形”が動き始めている。

教育の未来に向けて

2021年に始動したリカレント事業は、数年の取り組みを経てその手応えが見え始めている。教育現場に立ちたいと願う社会人に新たな道を開き、教育を支える人材の裾野を広げようとする試みだ。東京学芸大学が進めるこの取り組みは、従来の「教員養成」の枠を越え、教育者への門戸を社会へと開いていく実践の一つとなっている。

教員採用試験の受験者減少や若手教員の離職、地域間の偏在など、複合的な要因が重なり、教育人材の不足は全国的な課題となっている。現場の負担を軽減し、教育の質を守るためには、教員の数を増やすだけでなく、教育に関わる多様な人材の参画をどう促すかが問われている。大学と自治体の連携のもと、社会人経験者が教育現場へと踏み出す道を整えるこの事業は、その一つの方向性を示している。

地域によって教育現場が抱える課題は異なる。都市部では慢性的な人手不足、地方では専門科目を担う人材の確保が難しい。こうした実情を踏まえ、大学は現場と協議を重ねながら柔軟なカリキュラムを整えてきた。社会人が教育現場に入ることは、単に人員を補うという発想ではなく、社会の多様な経験を教育に還元するという視点でもある。

少子化や地域コミュニティーの縮小が進む中、教育はもはや学校だけの責任ではない。子どもの学びを社会全体で支えるという意識が、いま改めて問われている。

子どもたちの未来を支える担い手をどう広げていくか――。その問いに向き合う挑戦が、東京学芸大学から静かに、しかし確かな広がりを見せている。

文:金光成珠/b-dot編集部 取材協力:東京学芸大学、共同通信PRWIRE

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)