地方から東京圏への人口の流入が止まらない。人口減少に伴う食料やエネルギーの供給基地としての地方の衰退は、大都市にとっても厳しい環境を生むことが予想される。

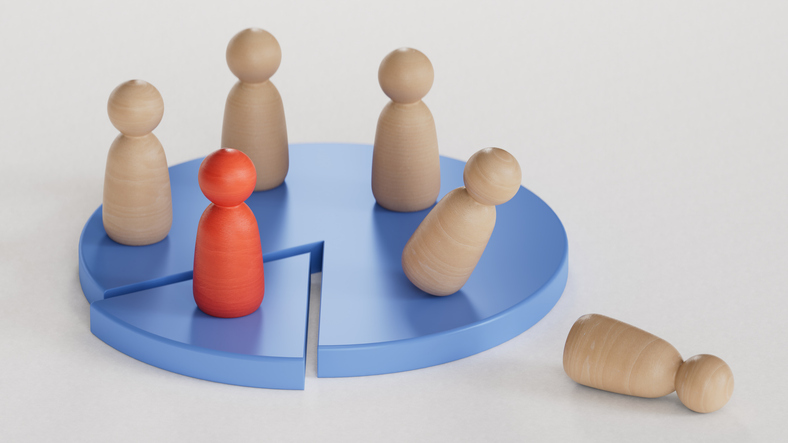

人口減少が進み各地で担い手確保が難しくなる中で、都市と農山漁村の連携を強化し、地方創生を推進する手段として二地域居住の推進が図られている。

2024年に、広域的地域活性化基盤整備法が改正され、二地域居住について初めて明記された。これにより、市町村は特定居住促進計画を策定し、空き家の提供や住まい・仕事・子育てに関する支援を包括的に行うことができる。さらに、自治体やNPO、地域企業などを支援法人として指定し、二地域居住希望者への伴走支援の仕組みも整えられた。

官民連携による支援体制の整備も進められ、全国規模の二地域居住等促進官民連携プラットフォームが発足、地方での保育・教育支援、テレワーク環境の整備など、多様なニーズに応える仕組みづくりが進められている。

いっぽう大都市と農山漁村の自治体間連携の動きも多角化している。東京特別区(23区)では、14年度から、全国の自治体などと連携して、地域の課題解決や活性化を目指す協働の取り組みが「東京特別区全国連携プロジェクト」として推進されてきた。連携・交流は年々拡大、24年度時点で、連携自治体数は1145自治体にのぼる。

連携事業の内容は多岐にわたり、地域産品の販路拡大、観光プロモーション、文化交流、災害時相互応援協定、職員派遣、教育プログラムの相互提供、再生可能エネルギーの活用など、さまざまな取り組みが図られている。

東日本大震災を契機に進んだ災害時相互応援協定の締結は、災害発生時に人員や物資の相互派遣を行うもので、災害時に重要な役割を果たす。このほか、地方の人材難に対し、特別区から職員を派遣する取り組みや、食料・エネルギーの生産地と消費地としての連携も深化している。

例えば東京都世田谷区では、15年度より、自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク会議を開催、自然エネルギーの活用に取り組む自治体との交流・連携を図ってきた。脱炭素社会の実現に向けた自然エネルギーの利用拡大を目指し、今では青森県弘前市、長野県、新潟県十日町市・津南町、群馬県川場村など、交流自治体の自然エネルギー発電電力の利活用を推進する。

人の往来とともに、社会経済活動における大都市・農村の相互理解と連携・協働は今後ますます大切になるだろう。単身高齢者が増大する東京の住宅団地と過疎地域とのコミュニティーの連携や、地方の産業育成に東京の技術・情報を提供することをはじめ、現場レベルでの交流を通じた実践的な取り組みが期待される。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.26からの転載】

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)