大同生命保険(大阪市)は全国の中小企業経営者を対象に、景況感に加えさまざまなテーマを設定したアンケート調査「大同生命サーベイ」を2015年10月から毎月実施している。2025年8月度のテーマは「人材戦略」。全国の4355社の中小企業経営者を対象に、8月1日から28日にかけて訪問、またはZoom面談で調査を行った。

全体として景況感については、「現在の業況」(業況DI)が▲10.8ポイント(前月差+0.3ポイント)、「将来の見通し」(将来DI)は▲1.2ポイント(前月差+2.2ポイント)と、ともに改善した。

■人材確保の苦労

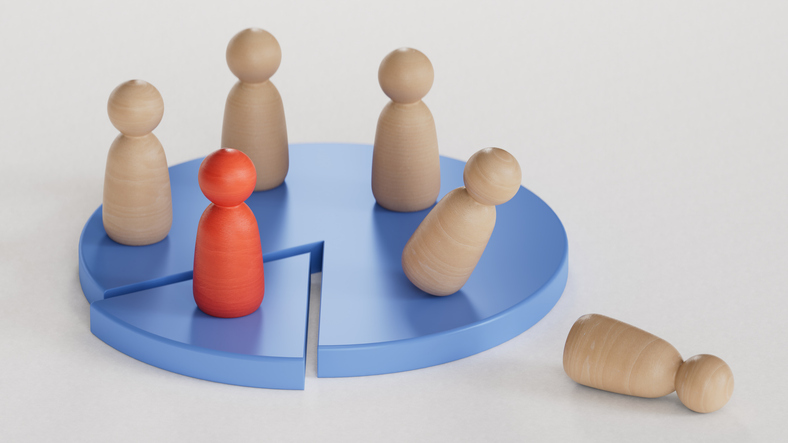

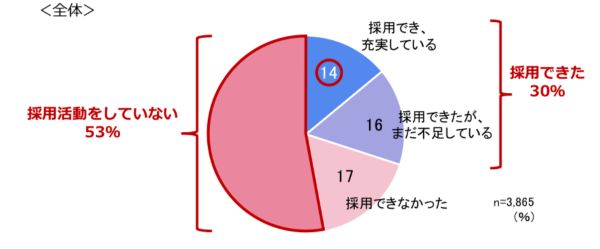

「新たな人材採用」について全体に聞いたところ、「採用でき、充実している」と回答した企業は14%にとどまった。約半数の53%の企業は、「採用活動をしていない」と回答した。業種別で見ると、「建設業」や「運輸業」では「採用できたが、まだ不足している」「採用できなかった」との回答割合が高かった。「小売業」や「不動産・物品賃貸業」では、「採用活動をしていない」企業の割合が高く、業種間で採用活動への取り組みに差があることが分かった。

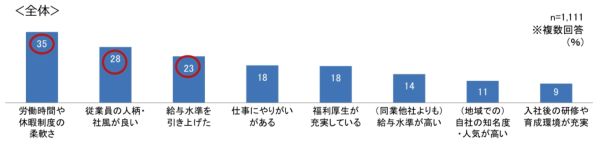

新たな人材採用について「採用でき、充実している」(14%)、「採用できたが、まだ不足している」(16%)と答えた全体の計30%に、人材を採用できた要因を聞いた。1位は「労働時間や休暇制度の柔軟さ」で35%。以下、「従業員の人柄・社風が良い」(28%)、「給与水準を引き上げた」(23%)と続いた。全体に尋ねた「採用の課題」については、「応募者数が少ない」との回答が、採用できた企業(55%)でも、採用できなかった企業(77%)でも割合が高かった。

最低賃金引き上げに対して「影響がある」と回答した企業は、全体の48%。与えた影響は1位から、「新入社員の賃金引き上げに伴い、既存の従業員の賃金も見直す必要が生じた」(37%)、「他社との賃金競争が激化し、採用が難しくなった」(20%)、「採用コストが増加し、採用を控えている」(19%)、「採用活動よりも人材定着や育成に注力するようになった」(18%)だった。

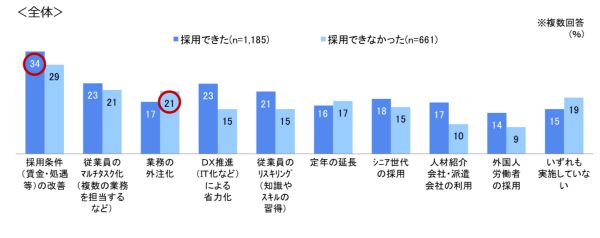

人手不足への対応策は、採用できた企業では、採用できなかった企業に比べ、「採用条件の改善」(34%)など、全体的に対応策を取っていた。採用できなかった企業は、「業務の外注化」(21%)の割合が、採用できた企業(17%)に比べ高くなっており、人手不足を外注により補っていた。

■人材をどう育てる?

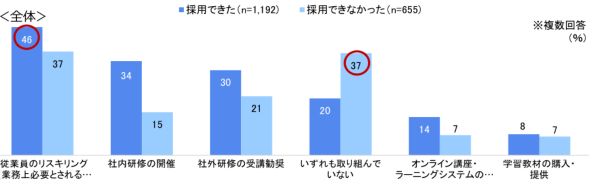

従業員の人材育成対策として、採用できた企業は「従業員のリスキリング」(46%)、「社内研修の開催」(34%)、「社外研修の受講勧奨」(30%)などに取り組んでいた。一方、採用できなかった企業は、「いずれも取り組んでいない」「従業員のリスキリング」 がいずれも37%で最多。次いで「社外研修の受講勧奨」(21%)、「社内研修の開催」(15%)だった。

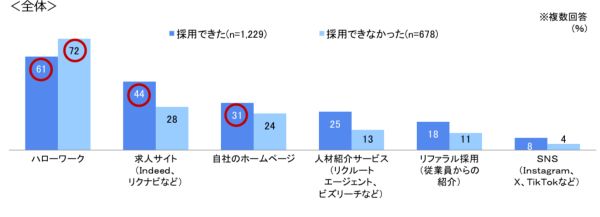

採用活動で利用している方法についても聞いた。採用に成功した企業では、「ハローワーク」(61%)「求人サイト」(44%)「自社のホームページ」(31%)と多様な方法を利用していた。一方で、採用できなかった企業は、「ハローワーク」(72%)の利用が目立つが、採用できた企業に比べ全体的に、各方法での回答が低い結果となった。

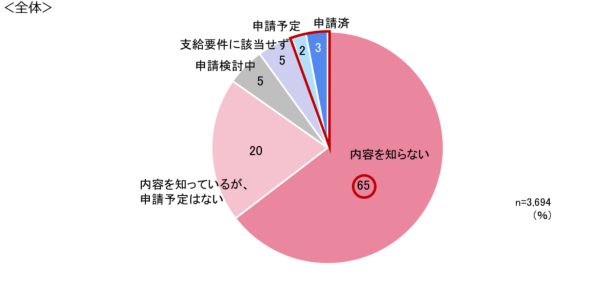

国の「人材開発支援助成金」制度については、「内容を知らない」が65%で圧倒的多数。以下、「内容を知っている」(20%)、「申請検討中」(5%)、「支給要件に該当せず」(5%)。活用しているのは、「申請済み」(3%)、「今後申請予定」(2%)を合わせたわずか5%だった。

■専門家、「採用間口の多様化や国の支援制度の活用を」

経営者からは、「税金、社会保険料の負担が重く、新人採用すると赤字が続くのが悩み」(運輸業・宮城県)という苦しい状況を訴える声も。一方で、「若年層の流出は減っているので、人材確保の点から見るとUターンなどに特化した方がより可能性がある。人材戦略に対しての悩みは“人材育成”の前に“人材確保”」(運輸業・北海道)、「人材育成には時間とお金がかかるので、会社として長い目で社員の育成にはお金を投資する。社員は宝、社員を大事に育ててこそ社の発展がある」(建設業・福島県)と、人材確保と育成への意欲的な声も寄せられた。

また、「やる気があれば、未経験でも構わない。これまで採用してこなかった女性の営業職への登用も視野に入れている。評価制度にも透明性を持たせ、今期から基本給の昇給に評価制度を採用した」(卸売業・大阪府)と、登用や評価システムの転換に踏み切ったケースも。「『人材開発支援助成金』制度の情報が一部でしか公表されておらず、申請するときにも社労士等の専門家に依頼しなければ容易にできない。大々的に公表し、申請も容易にできるようにしてほしい」(サービス業・愛知県)との要望も見られた。

中小企業の経営課題である「人手不足」の解決に向けては、入り口となる「採用活動」が重要になる。調査を監修した神戸大学経済経営研究所の柴本昌彦教授は、今回の調査結果について、「労働条件の柔軟性」や「社風の良さ」などに取り組んだ企業が採用に成功しており、応募者が「給与水準」よりも「働きやすさ」を重視する傾向があると解説する。また、採用の間口を多様化することや、「人材開発支援助成金」制度などを活用しながら対応していく必要性を指摘している。

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)