例年、8月に北海道から始まる日本のサンマ漁。今年は数年来の好調な走り出しを見せており、水産経済新聞の9月18日付の記事によると、15日時点の速報値で水揚げ量は前年同期の3・6倍だという。筆者の地元スーパーでも200グラム近い、丸々と太ったサンマが1尾400円ほどで飛ぶように売れている。

では、激減が不安視されていたサンマが晴れて資源回復したのかといえば、残念ながらそうではなさそうだ。

北部太平洋の公海における漁業資源保全と持続的利用を目的とした国際機関、NPFCの資源評価によると、直近のサンマの資源量は、持続的な漁業を行うために必要な34・5%に過ぎないからだ。水産庁が7月末に発表した、道東〜常磐海域におけるサンマの長期漁海況予報(2025年8〜12月)にも「昨年並みの低水準」とある。これら機関の予測どおりなら、この先水揚げは落ち着いてくるだろう。

北部太平洋を広く回遊するサンマは、日本の他にロシア、台湾、韓国、中国、バヌアツが漁獲している国際資源だ。2000年前後まではほとんどを日本のEEZ(排他的経済水域)内で漁獲していた。ただ各国による大型遠洋漁船の建造が進んだ現在は、北太平洋海域の公海が主な漁場となっている。

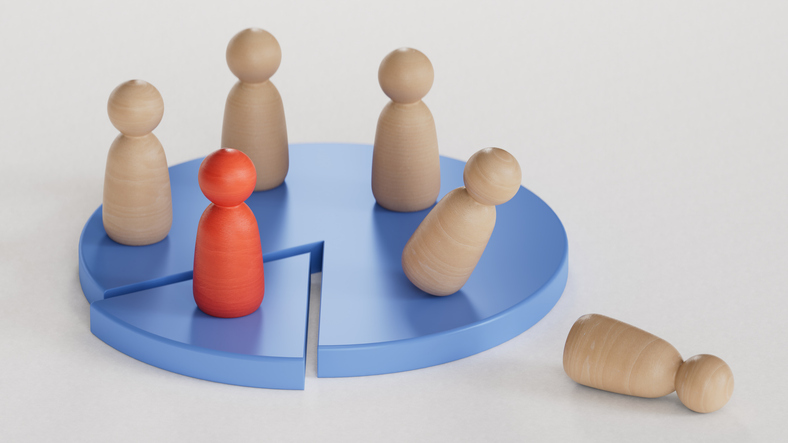

公海におけるサンマ漁業の管理については、昨年大きな進展があった。乱獲や違法漁業に海洋環境の変化が重なり、NPFCの資源評価が「枯渇状態」にあったサンマを守るため、昨年4月の年次会合で、各国が総漁獲枠を10%削減させることに合意したのだ。

その結果、中国や台湾の船が漁期途中に漁獲割当量上限に達し、日本船も含めて公海での漁を終了。さらに10%の漁獲枠削減が行われた今年も、台湾船の操業はいち早く8万1千トンの漁獲割当量に達し、9月中旬に終漁が報告されている。

これら公海での漁獲枠削減措置が、今年の好調なサンマ水揚げに影響しているかはまだ不明だが、国際協調による水産資源管理の推進自体は間違いなく良い兆しだ。

秋のおいしい風物詩、サンマを毎年家庭で味わえることが「当たり前」の日々が戻るよう、切に願っている。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.37からの転載】

![b.[ビードット]](https://d26qpuj9rvgv8w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Logo-5.png)